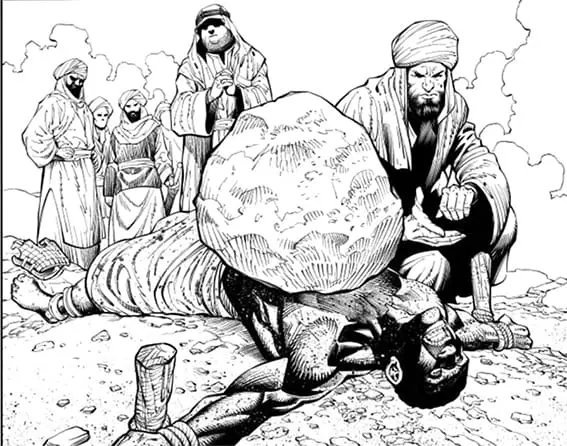

Padang pasir Makkah siang itu seakan ikut murka. Matahari menggantung tepat di atas kepala, memancarkan panas yang membakar kulit, seolah ingin mengelupaskan daging dari tulangnya. Pasir membara, menyengat telapak kaki siapa pun yang berdiri di atasnya. Di sanalah seorang lelaki berkulit hitam terbaring, tubuhnya telanjang dada, dadanya dihimpit batu besar, napasnya terengah, wajahnya memerah karena panas dan sakit. Namanya Bilal bin Rabah. Ia bukan raja, bukan bangsawan, bukan pula orang terpandang. Ia hanya seorang budak. Namun hari itu, imannya menjulang lebih tinggi dari gunung-gunung di sekeliling Makkah.

Cambukan demi cambukan mendarat di punggungnya. Ucapan hinaan mengiringi setiap derita. “Tinggalkan Muhammad! Kembalilah menyembah Latta dan Uzza!” teriak Umayyah bin Khalaf, tuannya yang bengis. Tapi dari bibir yang kering dan tubuh yang nyaris tak berdaya itu, hanya satu kata yang keluar, berulang-ulang, lirih namun tegas: “Ahad… Ahad…” Allah Yang Maha Esa. Satu kalimat tauhid yang sederhana, namun membuat langit bergetar dan setan menggigil ketakutan.

Bilal tahu betul, jika ia mau berpura-pura saja, jika ia mau mengucap nama berhala, siksaan itu akan berhenti. Air akan disiramkan ke tubuhnya, batu besar akan diangkat, cambuk akan disimpan. Tapi iman bukan perkara basa-basi. Tauhid bukan sekadar lafaz di bibir. Tauhid adalah keputusan hidup—bahkan keputusan mati. Bilal memilih tetap memeluk kalimat itu, meski harus dibayar dengan darah, keringat, dan nyawa.

Ia adalah anak seorang budak dari Habasyah. Sejak kecil hidupnya tak pernah mengenal kemerdekaan. Tubuhnya dimiliki orang lain, tenaganya diperjualbelikan, kehormatannya diinjak-injak. Namun ketika cahaya Islam masuk ke hatinya, Bilal menemukan kemerdekaan sejati. Rantai di kaki mungkin masih ada, cambuk di punggung mungkin terus mendarat, tapi hatinya telah bebas. Ia telah menemukan Tuhan Yang Maha Esa—Tuhan yang tidak membedakan budak dan majikan, hitam dan putih, miskin dan kaya.

Siksaan itu berlangsung hari demi hari. Kadang Bilal diseret di jalanan berbatu, kadang dijemur di padang pasir, kadang ditindih batu hingga hampir mati. Orang-orang Quraisy menjadikannya tontonan, seolah ingin mengatakan: “Inilah akibatnya jika kalian mengikuti agama Muhammad.” Tapi yang mereka saksikan justru sebaliknya. Mereka melihat seorang budak lemah yang berubah menjadi simbol keteguhan iman. Mereka mendengar satu kata tauhid yang lebih keras dari semua teriakan kebencian.

Rasulullah ﷺ mendengar kabar itu dengan hati yang hancur. Beliau tidak mampu menahan air mata melihat sahabatnya disiksa sedemikian rupa. Hingga akhirnya Allah menggerakkan hati Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia mendatangi Umayyah bin Khalaf dan menebus Bilal dengan harga yang mahal. “Mengapa kau menebus budak yang tak berguna ini?” ejek Umayyah. Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang akan dikenang sepanjang sejarah: “Aku membelinya untuk membebaskannya karena Allah.”

Hari Bilal dimerdekakan adalah hari di mana dunia seakan terbalik. Seorang mantan budak berdiri tegak sebagai manusia merdeka, sementara para pembesarnya justru terhina oleh kesombongan mereka sendiri. Islam datang bukan hanya membawa ibadah, tetapi juga membawa revolusi kemanusiaan.

Namun kisah Bilal tidak berhenti di padang pasir. Ketika Islam jaya dan kaum muslimin membangun masyarakat baru di Madinah, Rasulullah ﷺ memilih Bilal—mantan budak hitam—sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Suaranya yang dulu bergetar menahan sakit, kini menggema memanggil manusia menuju shalat. Setiap kali ia mengumandangkan adzan, seolah dunia diingatkan: inilah suara tauhid yang dulu disiksa, kini dimuliakan Allah.

Ada satu kisah yang membuat hati siapa pun bergetar. Suatu hari Rasulullah ﷺ bersabda kepada Bilal, “Wahai Bilal, aku mendengar suara langkahmu di surga.” Bilal terdiam. Apa amalnya? Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan keturunan. Ia hanya menjaga wudhu dan shalat dua rakaat setiap kali berhadats. Amal sederhana, tapi dilakukan dengan iman yang tulus.

Namun setelah Rasulullah ﷺ wafat, Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Setiap sampai pada kalimat “Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah”, suaranya pecah, air matanya jatuh. Baginya, Madinah tanpa Rasulullah ﷺ terlalu sunyi. Ia memilih pergi, membawa rindu yang tak terucap.

Bertahun-tahun kemudian, Bilal kembali ke Madinah. Atas permintaan Hasan dan Husain, ia diminta mengumandangkan adzan sekali lagi. Ketika adzan itu berkumandang, seluruh Madinah menangis. Para sahabat keluar dari rumah-rumah mereka, seolah Rasulullah ﷺ hidup kembali di tengah mereka. Adzan Bilal bukan sekadar panggilan shalat, tetapi panggilan rindu, panggilan iman, panggilan sejarah.

Kisah Bilal bin Rabah menampar kita hari ini. Kita yang hidup nyaman, beriman tanpa cambuk, bertauhid tanpa batu di dada, sering kali lalai, malas, bahkan malu menampakkan identitas Islam. Kita yang tidak pernah dijemur di padang pasir, justru sering menggadaikan prinsip demi pujian manusia. Kita yang tidak pernah disiksa karena iman, justru mudah mengorbankan iman demi dunia.

Bilal mengajarkan satu hal yang mahal: iman sejati diuji, bukan diucapkan semata. Tauhid bukan slogan, tapi keberanian untuk tetap berkata “Allah Maha Esa” meski seluruh dunia memaksa kita diam. Dari pasir panas Makkah, Bilal telah membuktikan bahwa satu kalimat tauhid, jika dipegang dengan jujur, mampu mengalahkan cambuk, batu, bahkan ketakutan akan kematian.

Dan hari ini, ketika adzan masih berkumandang dari menara-menara masjid, sesungguhnya kita sedang mendengar gema suara Bilal—suara seorang budak yang dimuliakan karena tauhidnya. Pertanyaannya, apakah kita masih setia pada kalimat yang sama, atau justru telah menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah?

Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!